春の一日、泉鏡花『春昼』『春昼後刻』の舞台を訪ねて、逗子を歩いてみました。

春の一日、泉鏡花『春昼』『春昼後刻』の舞台を訪ねて、逗子を歩いてみました。

『外科室』や『高野聖』などで知られる明治の作家・泉鏡花は、明治三十五年(1902年)から数年の間、胃腸病の療養のため度々、逗子に滞在していました。

JR逗子駅から、歩いて15分ほどの岩殿寺(がんでんじ)。

『春昼』は、主人公が岩殿寺を訪ねるところから始まります。

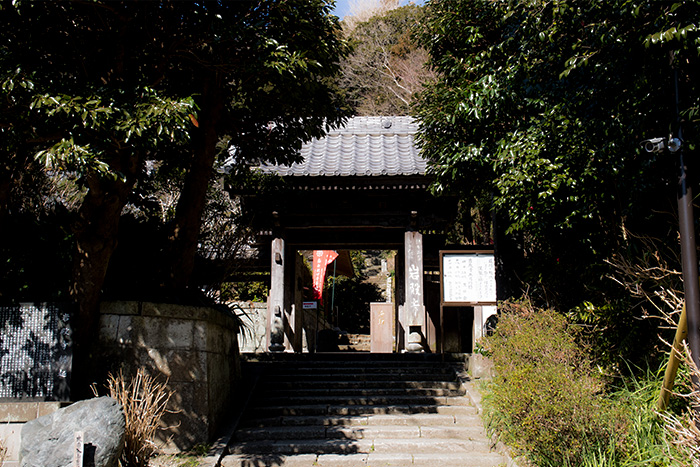

▲岩殿寺山門。境内は久能谷から山の中腹に広がる。山門の左手には、泉鏡花の句碑があります。

▲岩殿寺山門。境内は久能谷から山の中腹に広がる。山門の左手には、泉鏡花の句碑があります。岩殿寺は、坂東三十三観音の第二番札所。古くから多くの巡礼者を迎えてきた歴史ある霊場です。

泉鏡花は、逗子に滞在していた頃、岩殿寺の和尚さんと親しく交際していたそうで、観音堂の前には、泉鏡花が寄進した池があります。

▲緑に囲われた鏡花の池。

▲緑に囲われた鏡花の池。『春昼』は、岩殿寺を訪ねた男 “散策子” が、僧から聞かされた不思議な物語。生と死、現世と冥界、その間を結ぶ夢、幻までもが渾然一体となって、幻覚を見せるような視覚的な文章表現に惹き込まれます。

まさに奇譚なのですが、語り手の和尚さんが軽妙な雰囲気で、とんでもないお話をサラッとしちゃうところに、なんとも言えないリアルさがあって読んでて肝が冷える感じ

春の日の午後に訪ねてみた岩殿寺は、明るい陽射しと濃い影が印象的でした。

▲梅が咲いていました。メジロが飛び交い、まさに春の昼下がり。

▲梅が咲いていました。メジロが飛び交い、まさに春の昼下がり。今は住宅街の中の道を歩いて向かうことになりますが、『春昼』の中では麦畑や菜の花畑の中の道を、機織りの音を聞きながら行く様子が描かれています。

路は一際細くなったが、かえって柔かに草を踏んで、きりきりはたり、きりきりはたりと、長閑(のどか)な機の音に送られて、やがて仔細(しさい)なく、蒼空(あおぞら)の樹(こ)の間漏る、石段の下に着く。 ─『春昼』─

山門を入ると、目前に急な階段。折曲がった階段の上は濃い影になっていて先が見えません。

▲物語の中では、崩れて修復中の石段。

▲物語の中では、崩れて修復中の石段。 ▲山裾を彩る菜の花畑を思い描いてみます。

▲山裾を彩る菜の花畑を思い描いてみます。急な階段に息切れして、立ち止まり振り返ると、家並みの向こう遠くに海の輝きが見えていました。

▲キラキラ光る波の向こうに鳴鶴ヶ岬。

▲キラキラ光る波の向こうに鳴鶴ヶ岬。見る見る、目の下の田畠(たはた)が小さくなり遠くなるに従うて、波の色が蒼(あお)う、ひたひたと足許に近づくのは、海を抱いたかかる山の、何処(いずこ)も同じ習(ならい)である。 ─『春昼』─

階段を上りきると大きな樹々に囲まれた観音堂があります。

明治の頃は、茅葺き屋根だったそうです。昭和六十三年に修理工事が行われ、銅版葺となりました。

▲観音堂。お堂の裏手の岩窟に、石の観音さまが祀られています。

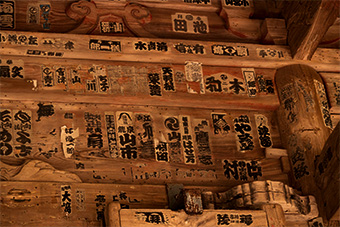

▲観音堂。お堂の裏手の岩窟に、石の観音さまが祀られています。屋根の様子は変わりましたが、観音堂の柱や壁板にたくさんのお札が貼られているのが残っていて、『春昼』の中に描かれた観音堂の雰囲気が想像できます。

狐格子(きつねごうし)、唐戸(からど)、桁(けた)、梁(うつばり)、みまわすものの此処彼処(ここかしこ)、巡拝の札の貼りつけてないのは殆どない。 ─『春昼』─

▲けっこう古そうなお札もあります。

▲けっこう古そうなお札もあります。墨の部分だけが抜け残った古いお札もありました。現在は、境内の建築物などには「千社札お断り」になっています。

無数に貼られた札の中に、“散策子” は、女文字で書かれた和歌があるのを見つけます。

扉の方へうしろ向けに、大な賽銭箱のこなた、薬研(やげん)のような破目(われめ)の入った丸柱を視(なが)めた時、一枚懐紙(かいし)の切端に、すらすらとした女文字。

うたゝ寐(ね)に恋しき人を見てしより

夢てふものは頼みそめてき

──玉脇(たまわき)みを──

と優しく美く書いたのがあった。

「これは御参詣で。もし、もし、」

はッと心付くと、麻の法衣(ころも)の袖をかさねて、出家が一人、裾短(すそみじか)に藁草履(わらぞうり)を穿(は)きしめて間近に来ていた。 ─『春昼』─

“散策子” は、声をかけてきた僧から、かつてこの寺に逗留していた男の身の上に起こった、奇怪な出来事を聞かされることとなります。

『春昼』のクライマックスとなるのは、道ですれ違っただけで言葉も交わしたことのない男女が、夢とも現実ともわからない奇怪な状況の中で出会う場面なのですが、このシーンの背景となった(…と思われる…)場所が実在します

名越切通の中程にある、「まんだら堂やぐら群」。男が彷徨いながら山に入っていく描写や、舞台装置のような情景が、「まんだら堂やぐら群」にぴたりと当てはまるのです。

▲150穴以上のやぐらが確認されている『まんだら堂やぐら群』。遺骨や火葬の後なども発掘されています。

▲150穴以上のやぐらが確認されている『まんだら堂やぐら群』。遺骨や火葬の後なども発掘されています。不細工ながら、窓のように、箱のように、黒い横穴が小さく一ツずつ三十五十と一側(ひとかわ)並べに仕切ってあって、その中に、ずらりと婦人(おんな)が並んでいました。

坐ったのもあり、立ったのもあり、片膝(かたひざ)立てたじだらくな姿もある。緋の長襦袢(ながじゅばん)ばかりのもある。頬のあたりに血のたれているのもある。縛られているのもある、一目見たが、それだけで、遠くの方は、小さくなって、幽(かすか)になって、唯(ただ)顔ばかり谷間に白百合の咲いたよう。

慄然(ぞっ)として、遁(に)げもならない処へ、またコンコンと拍子木(ひょうしぎ)が鳴る。 ─『春昼』─

▲春の限定公開中の『まんだら堂やぐら群』。ここにも、梅が咲いて、舞台装置がそろった感じです。

▲春の限定公開中の『まんだら堂やぐら群』。ここにも、梅が咲いて、舞台装置がそろった感じです。

女との再会を求めて、再び山に入って行った男は…海で遺体となって見つかります。

死骸(しがい)は海で見つかりました。

蛇(じゃ)の矢倉(やぐら)と言うのは、この裏山の二ツ目の裾(すそ)に、水のたまった、むかしからある横穴で、わッというと、おう──と底知れず奥の方へ十里も広がって響きます。水は海まで続いていると申伝(もうしつた)えるでありますが、如何(いかが)なものでございますかな。 ─『春昼』─

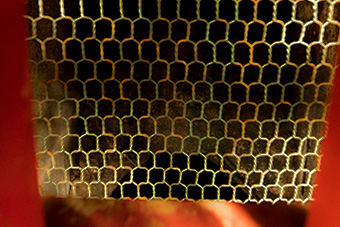

岩殿寺境内に、「蛇や蔵」もあります。赤い格子の中を覗いて見ると、水が溜まっているのがわかります。なるほど、この水が海までつながっている…と言われても納得してしまうような、独特の雰囲気を放っていました。

▲岩殿寺境内の蛇や蔵。ここから海に流されたか……。

▲岩殿寺境内の蛇や蔵。ここから海に流されたか……。 ▲横穴の中に、確かに水が溜まっています。

▲横穴の中に、確かに水が溜まっています。

男が命を落として、『春昼』は終わるのですが、『春昼後刻』はそこからすぐに続くお話。

僧から話を聞くだけの第三者的な立ち位置だった “散策子” が、寺からの帰り道で、物語の中心である女に現実の世界で会うのです。

男と女と、“散策子”、この三人の結びつきが、現実と夢と幻想が入り交じった世界で交錯します。

『春昼』『春昼後刻』で、遺体があがる鳴鶴ヶ岬は、逗子と葉山を分ける小さな岬です。物語を読んで、とても気になった場所なので行ってみました。

現在は、岬のところが逗子市浄水管理センターになっていて、明治のころの面影はありません。鳴鶴の名を残す小さな公園がありますが、そこから海を望むことはできません。

逗子市浄水管理センターの敷地を通って、海辺に抜けると海岸線にそった小道がありました。

▲岬の地形は埋め立てられ、コンクリートの岸壁に。

▲岬の地形は埋め立てられ、コンクリートの岸壁に。 ▲『鳴鶴』の名が残る公園。

▲『鳴鶴』の名が残る公園。かつて、鳴鶴ヶ岬として波が打ち寄せていたであろうところから、江ノ島が霞んで見えました。

▲左手が鳴鶴ヶ岬、右手が大崎。逗子海岸は春のさざ波、静かな海でした。テンテンツツテンテン…。

▲左手が鳴鶴ヶ岬、右手が大崎。逗子海岸は春のさざ波、静かな海でした。テンテンツツテンテン…。

『春昼』『春昼後刻』は、青空文庫で読むことができます。記事中の『春昼』本文は、青空文庫より引用させていただきました。

・青空文庫『春昼』

・青空文庫『春昼後刻』

青空文庫の文学作品は、i文庫S や Kindle などのスマートフォンアプリを使うとなかなか快適に読めます。今回、逗子を歩き回ったとき、時々スマートフォンで、『春昼』や『春昼後刻』の内容を確かめながら歩きました。その場所に行って読んでみるのも面白いですよー。

▲大崎公園の泉鏡花文学碑。

▲大崎公園の泉鏡花文学碑。明治六年(1873年)、酉年生れの泉鏡花は、「自分の干支から七番目の干支の物を身につけると幸運がある」と実母から教えられ、生涯、うさぎモチーフの物をコレクションしていたそうです。うさぎ形の柄がついたステッキやうさぎ柄のマフラーも持っていたんですって! かわいい!!

そんなわけで、大崎公園にある泉鏡花文学碑もうさぎの形。大崎公園にたどりついたときは、もう夕刻だったので、うさぎさんの背後で波がキラキラ輝きました。